居宅介護支援の実務において、利用者が引っ越しをするケースは少なくありません。

「引っ越しするとき、介護保険はどうやって手続きしたらいいの?」と利用者や家族に尋ねられること、多いですよね。

介護保険の給付は市町村・特別区ごとに行われるため、利用者が市町村・特別区をまたいで引っ越しをすると、給付管理や請求業務が複雑になります。

手続きを誤ると給付管理や請求業務でトラブルになってしまうことも。

私が管理者を務める居宅介護支援事業所の新人ケアマネさんも、「どういう手順で進めればいい?」「給付管理や請求業務はどうなるの?」と初めての対応に戸惑っていました。

そこで今回は、在宅利用者が引っ越しをするときに、ケアマネジャーとして押さえておくポイントや給付管理・請求業務について、まとめておこうと思います。

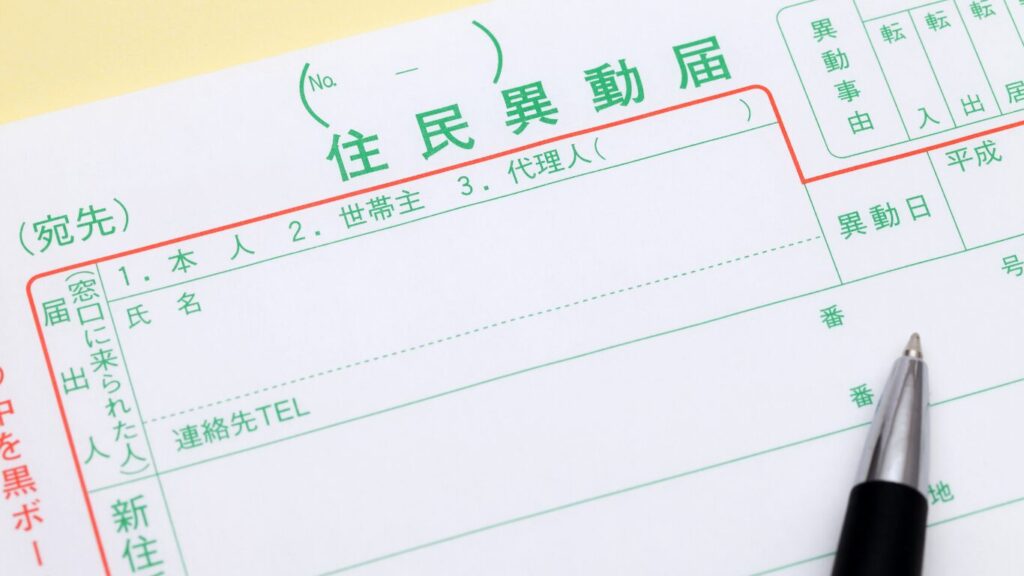

転居届・転出届・転入届の違いを理解する

まずは、引っ越しをするときに必ず必要となる住民票の移転手続き、転居届・転出届・転入届の違いを押さえておきましょう。

新住所地の介護保険証は、後日郵送が多いです。

届の違いを理解して、転出日・転入日をしっかり把握することがミスを防ぐ第一歩になります。

| 届の種類 | 引っ越し先 | 届を出すところ | 届け出の期限 |

|---|---|---|---|

| 転居届 | 同じ市区町村内での引っ越し | 新住所地の市区町村窓口 | 引っ越し後14日以内 |

| 転出届 | 異なる市区町村への引っ越し | 旧住所地の市区町村窓口 | 引っ越し前後14日以内 (転入届の前に提出) |

| 転入届 | 異なる市区町村への引っ越し | 新住所地の市区町村窓口 | 引っ越し後14日以内 (転出届の後に提出) |

同じ市区町村内で引っ越しをする場合は、転居届のみでOKです。

異なる市区町村に引っ越しをする場合は、旧住所地の市区町村窓口に転出届を提出した後、新住所地の市区町村窓口に転入届を提出します。

転出届と転入届を同じ日に提出することもできますが、先に転出届を出さなければ、転入届を出すことはできません。

転出届提出時に【転出日】を何月何日としたのか?ケアマネジャーは、ここをしっかり押さえておくことが大切です。

引っ越しをするときに必要な介護保険の手続き

市区町村の窓口で住民票の移転手続きを終えたら、次は介護保険を担当する窓口に行き、必要な手続きを行います。

| 届の種類 | 必要な手続き |

|---|---|

| 転居届提出後 | 介護保険を担当する窓口で介護保険証の住所変更をしてもらう |

| 転出届提出後 | 介護保険を担当する窓口で介護保険被保険者証・負担割合証等を返納。資格喪失手続き後、受給資格証明書をもらう |

| 転入届提出後 | 介護保険を担当する窓口で受給資格証明書を提出すると、新たな介護保険証・負担割合証等が交付される |

同じ市区町村に引っ越しをする場合は、介護保険証の住所変更をしてもらうだけなので、比較的簡単です。

一方、異なる市区町村に引っ越しをする場合、介護保険の手続きには注意しなければならないことがあります。

- 転出日の翌日が資格喪失日。ただし、転出と転入の手続きを同日に行った場合は、転出日が資格喪失日。転入が優先される。

- 転入届は実際に引っ越した日から14日以内に提出しなければ、転入前の介護認定を引き継ぐことができない。14日を過ぎれば、要介護認定の新規申請を行わなければならない。

- 保険者名が変更の場合、新しい介護保険被保険者証の認定有効期間は基本的に6ヶ月間になる。

- 転入後、特定の施設へ入所する場合、住民票を移しても介護保険の保険者が元の市区町村のままとなる【住所地特定】が適用。転出時に「住所地特例適用届」を提出する。

転出と転入を同日に行った場合は要注意!

引っ越し前後で途切れなく介護保険サービスの利用が必要な場合は、転出日・転入日によって、給付管理や請求業務が変わってきます。

特に、転出と転入を同日に行うと、その日が旧住所地の資格喪失日となり、新住所地の転入日になります。

その日にサービス利用があった場合には、新住所地の市区町村が保険者となるので注意しましょう。

転入届は引っ越し後14日以内に提出するよう利用者・家族に伝える

引っ越し作業に追われて、届が後回しになってしまう方もいるかもしれません。

引っ越し後14日以内に転入届と介護保険の手続きをしなければ、介護認定を引き継ぐことができなくなるので注意しましょう。

引っ越し前に利用者・家族に予定を確認し、予定通り届け出をしたかどうかも、確認することが大切です。

保険者名が変更の場合、認定有効期間は6カ月間

転入後、新しく発行される介護保険証は介護認定は引き継がれますが、認定の有効期間は6ヵ月間です。

6ヶ月間はあっという間です。

介護保険更新に備えて、早めに新住所地で主治医意見書を記載してくれる、かかりつけ医を探しておくのがよいでしょう。

住所地特例

住所地特例が適用される施設の一覧です。

介護保険施設

- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※地域密着型施設は除く

- 介護老人保健施設

- 介護医療院

特定施設

- 養護老人ホーム

- 軽費老人ホーム(ケアハウスなど)

- 有料老人ホーム※地域密着型施設は除く

- 有料老人ホームに該当するサービスを提供するサービス付き高齢者住宅

転入後、これらの施設に入所する場合は、転出時に「住所地特例適用届」の提出が必要です。

介護保険窓口で住所地特例の適用となる施設かどうか確認をとり、対応してもらえばよいでしょう。

住所地特例では保険者は旧住所地の市区町村のままです。

介護保険に関わる手続きは、引っ越し後も旧住所地の保険者に行います。

住民票の移転手続きや介護保険の手続きについての詳細(持っていく物や届け出ができる時間帯など)は、事前に転出先・転入先の市区町村のホームページで確認するよう、利用者・家族に伝えておくのがよいでしょう。

住民票移転や介護保険の手続きはマイナポータルが便利

マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルから転出届・転入予約がオンラインで手続きできます。

関連手続きとして、要介護・要支援認定を受けている人の手続きもできるので、わざわざ市区町村の窓口まで足を運ばなくてすむので便利です。

転入届に関しては、市区町村の窓口で対面により行う必要がありますが、来所の予約ができます。

引っ越しシーズンなどで窓口が混み合う場合は、予約が便利です。

仕事などで忙しくしている家族には、マイナポータルでの引っ越し手続きをお勧めしてあげるとよいですね。

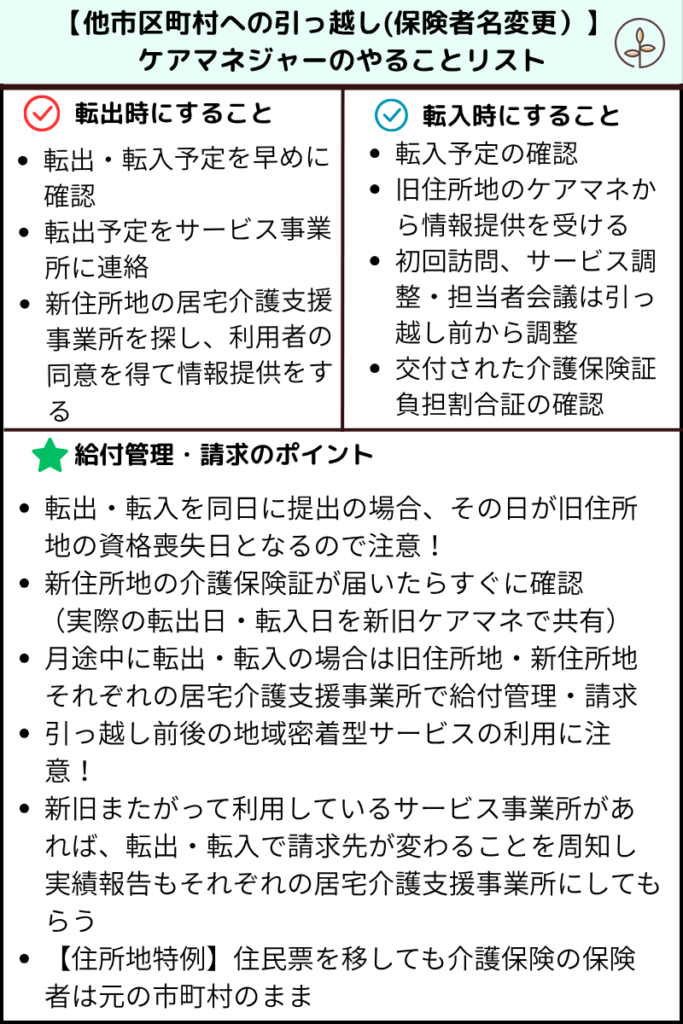

新住所地の居宅介護支援事業所への引継ぎ

ここでは、新住所地の居宅介護支援事業所に引き継ぐ手順について解説します。

利用者の新住所が確認でき次第、引き継いでくれる居宅介護支援事業所を探します。

利用者・家族は、どこの居宅介護支援事業所にお願いしてよいか、わからないことがほとんどです。

ケアマネジャーが新住所地を管轄している地域包括支援センターに相談して、居宅介護支援事業所を紹介してもらうのがよいでしょう。

担当してくれる居宅介護支援事業所が決まったら、利用者・家族の同意を得て、引継ぎを行います。

新しいケアマネジャーに連絡をして、引継ぎに必要な情報を提供しましょう。

- 認定情報

- 主治医意見書

- 認定調査票

- アセスメント表

- 居宅サービス計画書1~3表、6・7表(利用票・利用票別表)

新住所地のケアマネジャーは受け取った情報をもとに、初回アセスメントやサービス調整、サービス担当者会議の日程を利用者・家族と相談しておきます。

引っ越し前後で途切れなく、介護保険サービスの利用が必要な場合は、引っ越し前に日程調整をすませておくことが大切です。

新住所地のケアマネジャーは、旧住所地のケアマネジャーから受け取った利用票・利用票別表を確認し、介護認定の利用限度額内でサービス調整を行うようにしましょう。

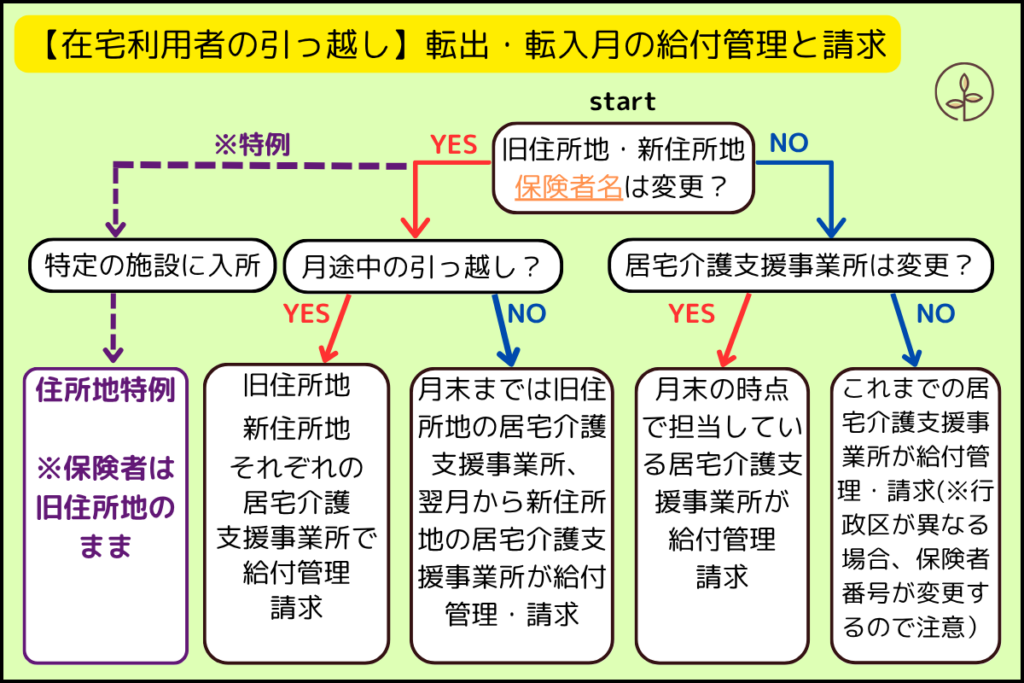

転出・転入月の給付管理と請求のポイント

転出・転入月の給付管理と請求について、解説します。

旧住所地・新住所地の保険者名が同じ場合の給付管理と請求

政令指定都市などで他区に利用者が引っ越しをした場合、居宅介護支援事業所を変更するケースと変更しないケースがあると思います。

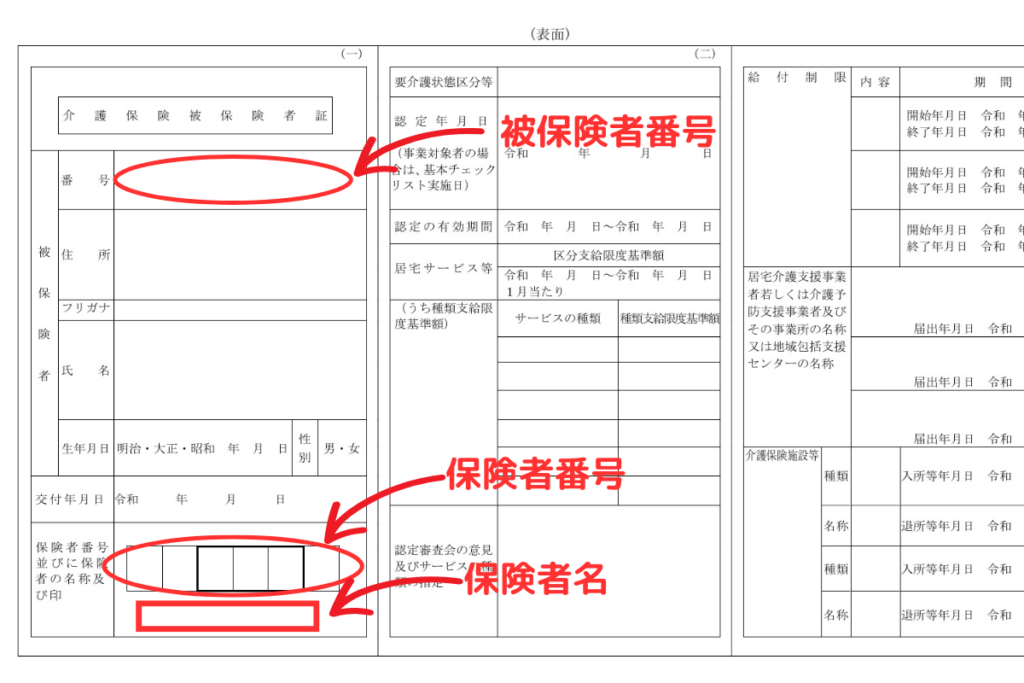

居宅介護支援事業所の変更がない場合でも、新しい介護保険証は必ず確認をします。

保険者名が同じでも他区へ引っ越しをした場合、被保険者番号は同じですが、保険者番号が変わるので注意しましょう。

👉参考:全国介護保険者一覧(2021年)|株式会社ウェルケア

※画像は「介護情報の各様式」(厚生労働省)より、赤字表記を追加加工して作成

保険者名の変更がなく、居宅介護支援事業所を月途中で変更した場合、給付管理と請求は月末の時点で担当している居宅介護支援事業所が行うことになります。

転出・転入月に利用したサービス事業所の実績報告は、月末時点で担当している居宅介護支援事業所に行ってもらうよう周知しましょう。

旧住所地・新住所地の保険者名が変更になったときの給付管理と請求

旧住所地・新住所地の保険者名が変更になったときの給付管理と請求が、一番複雑になるところです。

月途中の引っ越しの場合、旧住所地・新住所地で月単位での管理が分かれます。

- 7月1日~15日までの給付管理と請求は旧住所地の居宅介護支援事業所

- 7月16日~31日までの給付管理と請求は新住所地の居宅介護支援事業所

新住所地のケアマネジャーは交付された新しい介護保険証の【認定の有効期間】を確認し、旧住所地のケアマネジャーと共有するようにしましょう。

引っ越し前後で途切れなく介護保険サービスを利用される場合、以下の点に注意が必要です。

- 転出届・転入届を同日に提出した場合、旧住所地の資格喪失日は提出した日となるため、その日に利用した介護保険サービスは新住所地の保険者に請求。

- 地域密着型サービスは、事業所所在地の被保険者に利用が限定される。

- 新住所地・旧住所地でまたがって利用する同一のサービス事業所があれば、転出・転入で請求先が変わることを周知し、実績報告もそれぞれの居宅介護支援事業所に行ってもらう。

転出届・転入届を同日に提出した場合

- 転入が優先されるので7月15日は転入日

- 旧住所地の介護保険が利用できるのは7月14日まで

上の例の場合、7月15日以降は新住所地の介護保険を利用することになるので注意しておきましょう。

地域密着型のサービスの場合は、事業所所在地の被保険者に利用が限定

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

- 夜間対応型訪問介護

- 地域密着型通所介護

- 療養通所介護

- 認知症対応型通所介護

- 小規模多機能居宅介護

- 看護小規模多機能型居宅介護

- 認知症対応型共同生活介護

- 地域密着型特定施設入居者生活介護

- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

引っ越し前後に地域密着型サービスを利用する場合は、特に注意して転出日・転入日を確認しておく必要があります。

新住所地の介護保険証は後日郵送が多いので、見切り発車で利用するのはお勧めしません。

利用者や家族が引っ越し作業などで忙しく、転出届や転入届をうっかり出していなかったりすると保険請求ができなくなってしまうこともあります。

利用者・家族にきちんと説明しておくことが大切です。

同一のサービス事業所を新住所地・旧住所地でまたがって利用するとき

サービス事業所の実績報告

- 7月1日~15日の利用分は旧住所地の居宅介護支援事業所へ

- 7月16日~7月31日の利用分は新住所地の居宅介護支援事業所へ

サービス事業所は7月1日~15日までの利用分は旧住所地の保険者に、7月16日~7月31日の利用分は新住所地の保険者に請求することになります。

まとめ:【利用者の新生活】予定を組んで、しっかり確認!

今回は在宅利用者が引っ越しをするときのケアマネジメント、転出・転入月の給付管理・請求についてまとめました。

利用者の引っ越しは頻回にあるわけではないので、うろ覚えで業務にあたってしまうこともあるかもしれません。

利用者・家族にわかりやすく説明する、そして、請求ミスをしないよう予定を立て、順を追って確認していくことが大切です。

記事の中で示した図解やリストを、よければご活用ください。

利用者・家族が安心して新しい生活を始められるよう、ケアマネジャーとしてできることを支援していきましょう。

本記事に記載されているノウハウおよび手順は、筆者(主任介護支援専門員)の長年の実務経験と、特定の地域・事例における解釈に基づくものです。介護保険法、運営基準、地域の条例、および各保険者(市町村)の解釈は常に更新・変更される可能性があります。個別の判断や法的な解釈については、必ず所属法人の指導者、専門機関、または関係自治体にご確認のうえ、ご自身の責任においてご活用ください。

支援の機会が少ないものは、いざというときに慌てがちです。こちらの記事では、ケアマネが迷いがちな”成年後見制度”についてまとめています。”忘備録” として残しておくといいですよ。